クラウドエンジニアとはインフラエンジニアの1つであり、クラウド上において設計、構築、運用、保守作業までインフラ整備をするエンジニアのことです。

多くの企業がオンプレミスから、導入が簡単で初期費用が比較的安価なクラウドコンピューティングに移行していることから、クラウドエンジニアの需要が年々高まっており、クラウドエンジニアの求人募集も増加傾向にあります。

クラウドサービスの技術が年々高まっていることからも、これまで以上にクラウドエンジニアの需要が高まると想定されます。

▼目次

クラウドエンジニアとは

クラウドエンジニアはインフラを利用する環境において設計から構築、運用、保守まで幅広く担当するITエンジニアです。

クラウドサービスの市場は年々成長しています。生産性の向上や業務の効率化など企業によってクラウド導入の目的はさまざまであり、中でもオンプレミスと比較して導入が簡単なクラウドが選ばれています。

さらに企業のテレワーク化が進んでいることも、クラウド市場の成長に関連しています。またクラウドの特性を最大限に活かすクラウドネイティブが浸透していることにより、クラウドに特化したエンジニアの需要が高まっています。

クラウドエンジニアの仕事内容とは

クラウドエンジニアの仕事内容には次のようなものがあります。

- インフラ設計

- インフラ構築・運用

- インフラ保守作業

インフラ設計

クラウドエンジニアの主な仕事のなかに、クラウド上におけるサーバーやネットワークの設計が挙げられます。ITシステムを安定して作動させるためには、サーバーやネットワークなどのインフラを最適に運用できる環境の構築が必要です。

インフラ設計を誤ると情報漏洩につながり、機器の接続方法を間違えると火事につながる恐れもあるため、企画の段階で運用まで手順を踏んで慎重に進める必要があります。

クラウド上のインフラ構築・運用

インフラの設計が終わると、次にクラウドの構築や運用を進めます。クラウドの構築にはサーバーの仮想化、データベースの構築などさまざまな業務があります。

クラウドには、オープンで利用できるAWS(Amazon Web Services)やMicrosoft Azureなどのパブリッククラウド以外に、プライベートクラウドがあります。近年では両方の良さを融合したハイブリッドクラウドもあり、さらに高度な技術が要求されています。

クラウド上のインフラ保守作業

パブリッククラウドサービスであれば保守作業は、それぞれのサービス提供者(AWSであればAmazon)が行いますが、自社構築であるオンプレミスプライベートクラウドであれば自社での保守作業が必要です。

パブリッククラウドサービスを利用している場合は、ソフトウエアやコストの管理が主な業務内容となります。

クラウドエンジニアの将来性

業務効率化のため企業のテレワーク化が加速し、会社にいなくても業務ができるようにインフラのクラウド化が進んでいます。そのためクラウドエンジニアの需要が年々高まっています。

クラウドサービスの利用増加

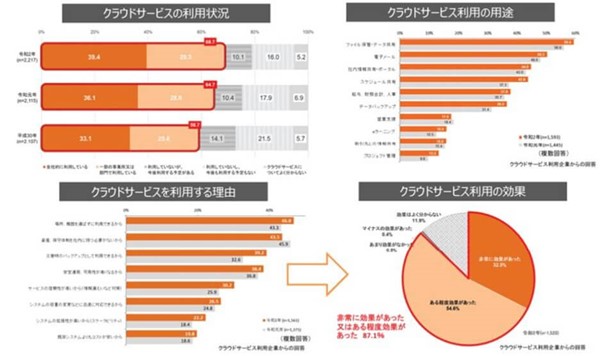

総務省が発表した「令和2年通信利用動向調査の結果」での「クラウドサービスの利用状況企業」によると、以下の表のようにクラウドサービスの利用は年々増えています。

クラウドサービスの用途も、ファイル保管、データ共有、電子メール、スケジュール共有、データバックアップなど多岐にわたります。またクラウドサービスを利用する理由として、場所や機器を選ぶ必要がない、社内に保守体制や資産を持つ必要がない、その他さまざまな理由が挙げられています。

これらの結果、87.1%もの企業がクラウドサービス導入効果があったと回答しています。以上の流れをみても、今後クラウドサービスの需要がさらに高まると見込まれます。(以下、クラウドサービスの利用状況企業について)

画像出典:総務省「令和2年通信利用動向調査の結果」

クラウドネイティブの浸透

クラウドネイティブとは、クラウドのメリットを最大化できるシステムを利用する概念のことをいいます。そのため、ただオンプレミスをクラウドに移行するだけではなく、クラウドならではの特性を活かすことができるシステムを浸透させることが重要です。

クラウドを活かすために、従来の仮想サーバーではなく、よりスケーラブルなコンテナが導入されることが多くなっています。このようにITシステムをただクラウド化して終わりではなく、よりクラウドの良さを発揮するために、さらなるクラウドの専門知識を身につける必要があります。

クラウドエンジニアの平均年収

クラウドエンジニアの正社員の平均年収は約596万円であり、全体の平均年収より高い数値になっています。また給与分布の中で最も多いのは520~601万円ですが、給与幅は357~1,008万円となっており業務内容やスキル、勤務先によって大きく異なります。

参考:求人ボックス給料ナビ「クラウドエンジニアの仕事の年収・時給・給料(求人統計データ)」

クラウドエンジニアに関連する資格

IT関連の資格は数多くありますが、クラウドエンジニアに関連する資格として勉強するべきなのは以下の3つです。

- CCNA

- Google Cloud 認定資格

- CompTIA Cloud+

CCNA

CCNAはアメリカの大手ネットワーク機器メーカーのシスコシステムズが認定している資格であり、ネットワークの基礎的レベルの知識が必要な試験です。しかし、試験範囲は広く、ネットワークアクセスやIP接続といったネットワークの基礎的内容に加え、セキュリティに関する知識やプログラマビリティも求められます。

シスコシステムズの製品は現場で使われることが多く、実践的な知識を身につけることは資格をとる大きなメリットとなります。また、2020年にクラウドに特化したCCNA Cloudが統合されたことから、クラウドに関する知識も身につきます。

クラウドエンジニアになるにはネットワークの知識は必須であり、知識を証明するためにも持っていて損のない資格です。

Google Cloud 認定資格

Google Cloud 認定資格はGoogleのクラウドサービスにおける認定資格であり、基礎、アソシエイト、プロフェッショナルの3段階から成り立っています。基礎は未経験でも勉強すれば合格できますが、アソシエイトは6か月以上、プロフェッショナルは3年以上の実務経験が推奨経験となります。

CompTIA Cloud+

CompTIA Cloud+とはクラウドコンピューティング環境のITエンジニア向けの資格で国際的に認知されています。標準的なクラウド手法のほか、クラウドテクノロジーを使った実装や保守業務、さらにはITセキュリティの知識も求められます。

ほかにも、オンプレミスからクラウドへの移行を進めるためのシステム要件の分析、マネジメント、メンテナンス、トラブルシューティングなどクラウドの実装、保守業務、セキュリティ関連など幅広く出題されます。

ITネットワークやネットワークストレージなどの業務経験がないと受験できないため、ある程度クラウドエンジニアとしてスキルを積んだ後、レベルアップのために受験したい資格です。

まとめ

クラウドエンジニアは、クラウドサービスに特化してシステムの設計、構築、運用、保守作業まで行うエンジニアです。クラウドシステムを導入する企業は年々増えているほか、徐々にクラウド技術が上がっていることからクラウドエンジニアの需要は今後も高まると見込まれています。

クラウドエンジニアになるためには基本的なインフラの知識のほかに、クラウドシステムに特化している必要があります。そのためクラウドに関連する資格取得をおすすめします。